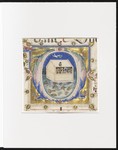

Noah's Ark

F-hmrx

General Information

Scrittura gotica libraria in inchiostro nero.

Una parte del testo e della notazione musicale sono visibili sul verso.

Original Condition

Current Condition

Sul lato con la scrittura resti di etichetta cartacea (?).

Su passepartout nel quale si conserva il frammento è incollata un'etichetta con l'ex-libris della collezione privata "Comites latentes" con la divisa Nasce a guida di rampollo e pie' del vero il dubbio (Dante, Divina Commedia, Paradiso, canto 4 versi 130131) e il numero del frammento.

Book Decoration and Musical Notation

Su un fondo oro troviamo un’iniziale D dal corpo rosa arricchito di foglie azzurre e verdi. Sul fondo troviamo la scena del Diluvio universale, con al centro l’arca di Noè dalla quale spuntano figure umane e animale che galleggia sopra un mare pieno di teste umane e animali che soccombo tra le onde. In alto Noè si affaccia a controllare il ramoscello di ulivo portato dalla colomba.

Almeno due righi musicali con tetragramma rosso e notazione quadrata in inchiostro nero. Altezza del tetragramma 34 mm.

Content

- Content Item

History

Il frammento fa parte ad un’ampia serie di cutting che consiste in 19 iniziali ritagliate da un antifonario e disperse in numerose collezioni ricostruita grazie agli interventi di Gaudenz Freuler in occasione della mostra degli Uffizi sull’eredità di Giotto del 2008 (cfr. Gaudenz Freuler, Qualche riflessione sulla miniatura fiorentina della seconda metà del Trecento, in L’eredità di Giotto. Arte a Firenze 1340-1375, catalogo della mostra a Firenze, Galleria degli Uffizi, 10 giugno – 2 novembre 2008, Firenze, 2008, pp. 77-85 in part. pp. 8-83 e scheda 54, pp. 224-231). Il gruppo, oltre che dall’iniziale Comites Latentes, è fomato anche da:

Berlino Kupferstichkabinett, Min 639 iniziale S con il Martirio di santo Stefano;

Berlino Kupferstichkabinett, Min 642 iniziale Q con il Martirio dei santi Pietro e Paolo

Berlino Kupferstichkabinett, Min 643 iniziale F con Natività del Battista e Imposizione del nome

Berlino Kupferstichkabinett, Min 644 iniziale C con la Pentecoste;

Berlino Kupferstichkabinett, Min 645 iniziale V com Morte della Vergine e Madonna della cintola

Berlino Kupferstichkabinett, Min 650 iniziale A con Resurrezione e Noli me tangere;

Berlino Kupferstichkabinett, Min 676 iniziale I con Strage degli innocenti;

Berlino Kupferstichkabinett, Min 677 iniziale I con Natività di Gesù e Annuncio ai pastori;

Berlino Kupferstichkabinett, Min 678 iniziale P con Predica di un apostolo

Berlino Kupferstichkabinett, Min 679 iniziale N con David davanti al Signore;

Berlino Kupferstichkabinett, Min 680 iniziale A con Salomone che parla al figlio Roboam;

Berlino Kupferstichkabinett, Min 1243 iniziale I con Scene della vita di san Giovanni Evangelista;

Berlino Kupferstichkabinett, Min 1244 iniziale M con Decollazione del Battista;

Parigi, Musée Marmottan Monet, M-6115 iniziale V con Giuseppe calato nel pozzo;

Collezione privata (già Amburgo Jörn Günther), frammento di iniziale I con Scene della Genesi;

Zurigo, Collezione privata, frammento di iniziale I con il Peccato originale;

Collezione privata, iniziale M con Entrata di Gesù in Gerusalemme.

Il gruppo è stato tentativamente attribuito all’opera di un “miniatore fiorentino orcagnesco” ritenuto da Freuler attivo a Firenze dal 1345 circa al 1370, collocando la realizzazione del complesso decorativo cui apparteneva l’iniziale Comites Latentes 254 al 1360-1370 circa. Questa attribuzione è stata fatta propria da Beatrice Alai nel catalogo delle miniature italiane del Kupferstichkabinett dove è conservato il nucleo più consistente di queste iniziali ritagliate (Beatrice Alai, Le miniature italiane del Kupferstichkabinett di Berlino, Firenze 2019, pp 174-177 cat. 26).

Ritornando sulla ricostruzione dell’ambito culturale della decorazione di questo antifonario bisogna innanzitutto considerare che essa è dovuta ad almeno tre mani distinte, se non addirittura quattro, che differiscono notevolmente sia per la qualità delle miniature che producono sia per i possibili referenti stilistici. Senza voler discutere in dettaglio tali distinzioni in questa sede è però utile precisare che la miniatura Comites Latentes è opera di quell’artista dal tratto forse più corsivo e meno rifinito nella sua opera ma capace di esprimere un gusto popolare per i gruppi di insieme di personaggi come dimostra ad esempio nella scena del Martirio di santo Stefano (Berlino, Kupferstichkabinett, Min 639). Se i risultati del miniatore più ispirato, che realizza tra le altre le due scene con la Resurrezione di Cristo e il Noli me tangere (Berlino, Kupferstichkabinett, Min. 650), possono evocare dei richiami a fatti fiorentini, in particolare alcune opere del Maestro delle Effigi Domenicane (probabilmente da identificare con ser Banco, cfr. Laura Alidori Battaglia, Marco Battaglia, L’impresa trecentesca degli antifonari della Santissima Annunziata. Magister Petrus miniatore pisano ed una proposta per l’identità del Maestro delle Effigi Domenicane, «Studi di storia dell’arte», 30, 2019, pp. 55-68) cui fa riferimento anche Freuler, altri elementi consiglierebbero di riconsiderare l’ipotesi di un’origine napoletana. In particolare il carattere delle decorazioni marginali, quale possiamo osservare in dettaglio nelle due iniziali I di Berlino (Min. 677 e Min. 1243) e in quelle con il Martirio di santo Stefano e il Martirio dei santi Pietro e Paolo (rispettivamente Min. 639 e Min. 642) si allineano a quei canoni decorativi che dalle opere della bottega degli Orimina discendono per informare anche la produzione in area napoletana nella seconda metà del Trecento e che appaiono invece completamente estranee al patrimonio decorativo dei miniatori fiorentini se si considera quelle esperienze che vanno dal Maestro delle Effigi, al cosiddetto ser Monte a Matteo di Pacino, in opere quali il Laudario di sant’Egidio e i corali per Santa Croce. La presenza di questi differenti riferimenti tra regno angioino e la Toscana potrebbero suggerire o la collaborazione di artisti di diversa provenienza oppure la realizzazione del codice in tempi e luoghi diversi tra Napoli e la Toscana. In assenza di più precisi riscontri delle mani di questi artisti in manoscritti sicuramente collocabili, e di uno studio preciso dei loro referenti stilistici e culturali, ci sembrerebbe prudente esimerci dal precisarne la collocazione geografica.

Il frammento è stato acquistato nel dicembre 1992 ed è entrato a far parte della collezione Comites Latentes.

Dal 1977 al 2021 questa collezione era depositata presso la Bibliothèque publique et universitaire di Ginevra.

Bibliography

-

Gaudenz Freuler, Qualche riflessione sulla miniatura fiorentina della seconda metà del Trecento, in L’eredità di Giotto. Arte a Firenze 1340-1375, catalogo della mostra a Firenze, Galleria degli Uffizi, 10 giugno – 2 novembre 2008, Firenze, 2008, pp. 77-85 in part. pp. 8-83 e scheda 54, pp. 224-231